Всё создаётся сейчас.

Фэнтези Портал

Скандинавия в доисторические времена

Это небольшая выдержка из "Story of norwegian people" написанной Knut Gjerset, Ph.D в 1915г.

Книга очень интересная и заслуживающая внимания.

До сих пор неизвестно, как долго была незаселена Скандинавия. Когда история, примерно 800 г., приподнимает завесу тьмы, окутывающую далекое прошлое, то мы обнаруживаем общество людей, обладающих высокой социальной организацией, своими законами, искусством и даже, в какой-то степени, предметами роскоши. Не существует никаких подробных описаний жизни людей, их развития в период до 800 года, но археологи смогли, используя многочисленные находки прошлого, установить некоторые важные данные, касающиеся доисторических условий, которые помогли отследить вехи становления этого общества. Железо в Скандинавии начало использоваться с 500г до н.э., и период с 500 г. до н.э. до 1050г археологи называют Железным Веком. Другие металлы использовались в Скандинавии и ранее. Изделия из золота, меди, бронзы попали в Скандинавию из южной Европы с 2000 г. до н.э.

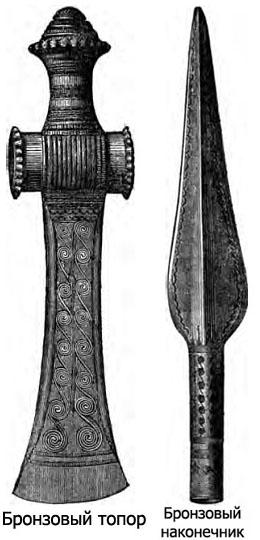

Примерно в 1500 г. до н.э. бронза стала широко использоваться для изготовления оружия и режущих предметов. Период с 2000 г. до н.э. до 500 г. до н.э., когда железо только начинало появляться, называется Бронзовым Веком. Перед этой эрой оружие и различные предметы изготавливались из камня, дерева, кости, рога и эта эпоха называлась Каменным Веком. Этот период разделяется на Ранний и Поздний Каменные Века. В Позднем Каменном Веке люди жили практически только охотой и рыболовством. Одежда их была сделана из шкур, оружие и предметы обихода делались из рога и кости. В этот период, скорее всего, было лишь одно домашнее животное - собака.

Не найдено ни одной могилы, оставшейся с того периода. Наиболее важные остатки - это "мусорные-кучи" (avfaldsdynger, kjшkkenmшddinger). Они состоят из мидий, раковин устриц, костей рыб, птиц, животных, таких как медведь, кабан, олень, волк, лисица и других; в них также были найдены оголовки стрел, наконечники копий и другое каменное оружие; предметы, сделанные из кости и рога.

Ранний Каменный Век дает основания полагать, что значительный прогресс произошел во многих отношениях. Каменное оружие и орудия труда изготавливались, как правило, из кремня, который лучше всего подходил для режущих орудий. Тонкие и хорошо отшлифованные, они несли свидетельство хорошего вкуса и умения их создателя. Сельское хозяйство, можно сказать, лишь зарождалось в то время: пшеница и рожь только начинали культивироваться. На территорию Скандинавии кремень попал из Дании, что также свидетельствует о развитии путешествий и связях между регионами.

Также большую роль в изучении Раннего Каменного Века сыграли сохранившиеся захоронения, большое количество которых найдено на юге Швеции. Подобные захоронения находили также в юго-восточной части Норвегии. Они могут быть разделены на две группы: дольмены или галереи могил и каменные гробы. Дольмены состоят из камней, примыкающих друг к другу у земли, и расходящихся у вершин. Камни расположены в форме круга и сверху на них положен большой камень, играющий роль крыши. Внизу дольмен выложен песком или гравием, мелким камнем. Эти дольмены сделаны для захоронения одного человека, как правило, в сидячей позе.

Галереи сделаны похожим образом, но с гораздо большим размером, также имеется вход и проход внутри галереи. Размерами примерно 20 футов в ширину и длину, и 6 футов в высоту. Каменные гробы состоят из камней, сложенных по сторонам, и накрытые большим камнем.

Без сомнений, традиции строительства подобных жилищ для мертвых основываются на вере в то, что мертвые продолжают существовать после смерти, так же как и при жизни.

Могила была таким жилищем, в котором мертвец мог найти все, что ему было нужно. Одежда, оружие, украшения и даже еда с питьем помещались рядом с телом усопшего.

Бронзовый век,

Активные взаимоотношения Северной Скандинавии в Бронзовом Веке с другими регионами дало огромный толчок к развитию Скандинавии в целом и обусловило более быстрый рост региона в сравнении с Каменным Веком. Оружие, украшения, утварь, корабли в это время стали делаться со вкусом в дизайне и украшениями достойными умельцев Рима. Большинство этих предметов была сделана дома, но сама бронза была привезена с Британских Островов и стран южной и центральной Европы.

Это говорит о том, что уже в то время скандинавы строили корабли и могли переплывать моря, не используя паруса, которые были изобретены только в Железном Веке. Это может быть также видно из исследования наскальных рисунков того периода. Эти странные записки из прошлого, выбитые на поверхности камня, иногда, на камнях в захоронениях, показывают картины из жизни людей того времени. Среди нарисованных предметов можно увидеть лодки, иногда до тридцати воинов, но на этих лодках нет ни следа от парусов или мачт. Лошади рисовались тянущими двух- и четырехколесные телеги, запряженными в плуг, под наездниками. Полностью системы значений эти изображений не расшифрованы, но они и сами по себе проливают свет на жизнь людей того периода. Они особенно интересны, как самые ранние письменные источники Севера.

Кроме бронзы, также привозились украшения из золота и другие изделия. Наличие множества изделий нескандинавского производства показывают, что страны Скандинавии уже имели контакты с странами южной Европы. Реки, в то время, были основными путями, по которым скандинавы поддерживали отношения с другими странами. Это были крупные реки Руси и польская Висла.

Изменился также и способ захоронения. Во время первого столетия этой эры тела мертвых поргебали вместе с оружием в гробах, выдолбленных из дубовых колод, которые помещали в насыпные курганы. Данному виду захоронений мы обязаны тем, что одежды были найдены в столь замечательном состоянии, что не только материалы, но стиль изготовления могли быть определены. Найденные одежды в основом были сделаны из шерсти, иногда из льна. женщины были одеты в юбки, рубахи, на голове был чепец их стиль одежды во многом напиминает современный (прим. книга была написана в 1915г.). Мужская одежда состояла из пояса, обуви, головного убора а плаща. Штаны в то время еще не носились.

В ранней Бронзовой Эре вошло в обычай сжигать тела усопших. Эти изменения ознаменовали большие перемены в представлении о жизни. Люди верили, что сжигание тела способствует скорейшему освобождению от пут этого мира, и дает начало новому существованию. Именно поэтому в могилы ложили оружие, украшения и другие предметы, которые мог использовать дух человека, после сожжения бренного тела. Женщины хоронились с таким же тщанием как и мужчины, что является показателем того, что к ним относились с должным почтением и уважением в тот период.

P.S. Данные материалы позаимствованы с портала "Северные земли"( http://nordic-land.com) спасибо Ворону за перевод.

- Ответить

- 1 просмотр

По поводу связей с соседями вобщем-то понятно - много ходили по морям. А есть какая-то информация (домыслы, теории) откуда все же пришли племена в Скандинавию? Всё таки, такие вещи как культура захоронения имеет сакральных характер, и вряд ли случайно заимствована?

А насчет сожжения войнов, это когда начали "практиковать"?

и фэнтези и фантастика

Прошу прощения, что заставил ждать. :) (Ну, о-очень занят. Как немного освобожусь,так сразу отпишусь.)

По-поводу заселения Скандинавии:

Сами понимаете, что в подобных вещах однозначного ответа быть не может. Есть разные школы, версии и предположения начиная от старика Снорри и заканчивая генетической картой заселения Европы. А останавливаться на какой-либо одной версии как-то не справедливо. Хочется сделать, хотя бы небольшой обзорчик.

Про культуру захоронения:

Если честно, раньше не задумывался. :( Хотя, идея интересная. Надо будет по гуглить, да порыться в литературе, думаю, что смогу найти чего-нить интересное.

А чтобы не скучно было, могу скинуть материальчик из той же книги про бронзовый век. (Кстати, ссылка на другой форум возбраняется или нет? А то я привык давать ссылки на материал с инета.)

Небольшая глава из Хольгера Арбмана "Викинги"

Погребения.

Однако военные лагеря все же довольно редки и стоят особняком в изучении истории викингов. Наиболее полную информацию о культуре данной эпохи мы получаем, исследуя захоронения, часто с очень богатым и разнообразным инвентарем. Многие из умерших кремировались, но курган не всегда возводился на месте кремации. Люди считали, что умершие, по крайней мере в течение определенного времени, продолжали жить на месте своего захоронения, и поэтому клали в погребение орудие, игрушки, пищу и т. д. Но иногда исследователям встречаются очень простые захоронения, в которых находится только глиняный горшок с пеплом, собранным после кремации, и немногочисленные предметы быта.

В действительности нам очень мало известно о представлениях викингов о загробной жизни. Яйца и небольшие хлебцы, которые встречаются в некоторых могилах, вполне вероятно могли быть связаны с верованиями в возможность воскрешения. В доказательство существования у викингов веры в продолжение жизни после смерти можно привести отрывок из очень детального, появившегося в рассматриваемый период времени, отчета о путешествии, составленного арабским автором Ибн Фадланом, затронувшим вопрос о погребальных обычаях скандинавов, о которых ему рассказал один из викингов, находившихся на территории Руси, около 920 года. Норманн объяснил, почему скандинавы сжигали своих умерших: «Вы, о арабы, глупы. Воистину, вы берете самого любимого для вас человека и из вас самого уважаемого вами и бросаете его в прах (землю) и съедают его прах и гнус и черви, а мы сжигаем его во мгновение ока, так что он входит в рай немедленно и тотчас».

Однако следует иметь в виду, что Ибн Фадлан работал с переводчиком: возможно, арабский автор не смог правильно и точно понять и воспроизвести комментарий викинга об обрядах захоронения. Более того, поскольку в отчете Ибн Фадлана появилось слово «рай», можно сделать вывод, что он по-своему истолковал слова викинга и вынес из них информации больше, чем они предполагали в действительности. Периодически в Скандинавии встречаются захоронения без кремаций, как в простых погребениях в «гробах», так и в больших погребальных камерах: они характерны для Бирки. Так как захоронения часто ориентированы на восток и запад, возможно, они свидетельствуют о распространении христианского влияния. Наиболее важные захоронения без кремаций, дошедшие до нас от предшествующего периода, представлены грандиозными погребениями в ладьях, которые встречаются на всем протяжении речного пути через города Вендель, Вальсъерде, Туна и Ультуна. В течение всего периода викингов (пока они не перешли к созданию бескурганных кладбищ в конце XI века) большие и богатые семьи следовали старой традиции захоронения. Но неясно, есть ли какая-нибудь связь между представленными захоронениями в ладьях, гробах и погребальных камерах. Последние, возможно, появились в Скандинавии вместе с купцами с континента и могут быть также связаны с миссией Ансгария. Сначала погребальные камеры стали популярны в южной Скандинавии и Бирке и лишь периодически возникали где-либо еще. В целом для периода эпохи викингов кремация является наиболее распространенным Ритуалом в Средней Швеции, но не во всей Скандинавии: так, например, в Сконе доминируют погребения без кремации, а в Дании пропорция кремаций к ингумациям составляет примерно два к трем.

Погребения в ладьях без кремации не являлись монополией только значительных семей землевладельцев Венделя, Вальсъерде и Туны. Крупное захоронение в ладье в Орбю к северу Уппсалы было, к несчастью, разграблено в древности, но оно тем не менее хорошо представляет процедуру захоронения. Ладья помещалась в большую яму, умершего клали на постель из травы, а вокруг него — оружие (позднее украденное) и домашнюю утварь. Рядом с ладьей лежал убитый арабский жеребец, вместе с собакой породы грейхаунд. Ладья была покрыта досками, включая старые полозья от саней, и затем засыпана землей.

В Туне в Вестманланде обнаружены восемь аналогичных небольших ладьей (6 м в длину), в каждой из которых была захоронена женщина. В одном из погребений старая женщина лежала на соломенном тюфяке на похоронных дрогах, на ней было великолепное жемчужное ожерелье с серебряным кулоном. Сохранившиеся части декоративного плетения, восточных шелков и разноцветной каймы одежды женщины свидетельствуют, что она происходила из знатной и богатой семьи. В носовой части ладьи находилась кухонная утварь: глиняные и деревянные кубки, сковорода, квашня, кувшины для хранения пищи, ящики из бересты, а также аккуратно поставлена чаша и аккуратно положена богато украшенная резьбой деревянная ложка. Весла были установлены на фальшборте, будто готовые к последнему путешествию. Захоронения мужчин в ладьях, которые, очевидно, должны находиться на другом участке, все еще не обнаружены.

Однако наиболее известные из всех могил эпохи викингов находятся в Вестфольде в Норвегии — в Усеберге, Гокстаде, Туне, Борре; местные правители были захоронены в небольших парусных судах, например погребение в ладье в Усеберге, или в обладающих хорошими мореходными качествами кораблях (погребения в Гокстаде и Туне). Глинистые почвы этого района хорошо сохранили деревянные суда, которые практически не дошли до нас из других областей Скандинавии, и по этой причине захоронения Вестфольда предоставляют исключительно ценную информацию об искусстве и жизни норманнов в этот период времени. Ладья в Ладбю, которую датируют 900 годом, обнаруженная на острове Фюн (Дания), была довольно большим, но не подготовленным для длительных морских путешествий кораблем, использовавшимся, видимо, в качестве сторожевого судна только для каботажного плавания вдоль побережья.

http://NordicDreams.net.ru/books/arbman.vikings.2.htm

спасибо за комментарий

и фэнтези и фантастика

Наткнулся на одну любопытную статейку:

Скандинавия и гипотеза германистов

Согласившись с тем, что первые индоевропейцы принадлежали в основном к северной расе и что последняя занимала север Европы и Восточно-Европейскую равнину, нам остается только более конкретно локализовать ее колыбель. Куно (1880), Заборовски (1898) и другие утверждали, что всю область от Северного моря до Каспийского следует рассматривать в качестве территории, на которой возник праиндоевропейский язык. Однако это кажется невозможным. Получается, что на этом примитивном языке должен был разговаривать единый народ, который должен был сформироваться в такой обширной и разнообразной в смысле природных условий области. Индоевропейцы должны были проживать на достаточно компактной территории, поскольку имели единого племенного бога, который считался их отцом. Едва ли возможно, чтобы «племя», ряд племен или семейств, расселившись во все стороны на тысячи миль, занятых болотами, лесами и степями, обладали такой степенью сплоченности, которую подразумевают эта и другие черты в примитивной культуре индоевропейцев. Нельзя забывать и о том, что тогда лесные пространства, более густые, чем сегодня, представляли собой серьезные препятствия для общения и передвижения людей. Хотя в донеолитические времена бродячие группы северных охотников блуждали по большой части этой огромной равнины, совершенно ясно, что в наших поисках прародины индоевропейцев мы должны определить более ограниченную область, где развивалась однородная культура и откуда ее распространение можно проследить.

Две области на Восточно-Европейской равнине с самого начала привлекли наибольшее внимание филологов: один из родоначальников европейской гипотезы, Омалиус д’Аллуа, выбрал северную часть Центральной Европы, а другой, Лагам, остановил свой взгляд на Волыни и Украине. Оба оказались провидцами; хотя можно сразу же сказать, что на современном уровне наших знаний выясняется, что всем необходимым условиям соответствует только одна из этих двух областей. Тем не менее филологами и антропологами было предложено много других вариантов локализации прародины индоевропейцев. Пеше в 1878 году указывал на истоки Припяти, болотистую местность вблизи городка Ракитно, как на наиболее вероятное ее местоположение. Однако он опирался па ошибочную антропологическую концепцию, спутав блондинов севера с альбиносами и ошибочно при этом полагая, что последняя характеристика объясняется влиянием болотной среды. Добавив, что альбинизм присущ жителям ракитнинских болот и в его время, он, таким образом, определил местонахождение прародины северной расы, а заодно и индоевропейцев. Все его посылки являются неверными, его теория представляет теперь только чисто академический интерес. В любом случае нам неизвестна археологическая культура, которая возникла у истоков Припяти. Тот же самый недостаток свойствен и теориям, которые размещают колыбель индоевропейцев в Восточной Германии или Польше. Ни одна из культур эпохи неолита или ранней бронзы не возникла в этих регионах; мы можем ясно проследить проникновение туда других культур из долины Дуная, из Скандинавии и, возможно, из Южной России, но ни одна из них не развилась в самостоятельную местную культуру, достаточно древнюю и значительную, чтобы соответствовать требованиям, предъявляемым к прародине индоевропейцев.

Область между Неманом и Вислой, предложенная профессором Бендером на роль таковой, как кажется, играла второстепенную роль в доисторические времена. Она действительно имеет одно преимущество по сравнению с другими, так как населена сегодня литовцами, то есть народом, который смог сохранить индоевропейский язык на протяжении столетий с исключительной чистотой и который принадлежит к северной расе. В настоящее время эта территория еще практически не изучена, но некоторые недавние исследования показали, что здесь мог находиться центр интересующей нас культуры. Тем не менее имеющиеся у нас на сегодняшний день данные позволяют предполагать, что этот район, покрытый густым лесом и защищенный с нескольких сторон дюнами, часто посещали донеолитические охотники; здесь существовала неолитическая цивилизация, но возникла она поздно и не была тем самым центром, откуда происходило расселение. В своих основных чертах эта культура, возможно, была принесена туда переселенцами уже в готовом виде из Скандинавии или Южной России. Не вызывает сомнения, что в одной из этих областей, насколько нам позволяют судить известные нам данные, и следует искать наших индоевропейцев. Первая из этих областей наверняка, а вторая — вполне вероятно были центрами миграции населения на заре нового каменного века, там рано развились местные культуры, а их носители распространяли их достижения по всем направлениям.

В настоящий момент скандинавская теория кажется наиболее привлекательной, она разработана в деталях и подкреплена данными археологии такими глубокими знатоками, как Коссинна, Шлиц и Шушхардт. Основателем германистской школы, как мы можем назвать сторонников теории скандинавской колыбели индоевропейцев, был Карл Пенка. Он обратился одновременно к данным истории, филологии и антропологии, чтобы подкрепить ими его тогда еще еретические представления. Антропологически присутствие скандинавской расы можно было проследить уже среди самых ранних обитателей севера; она представлена там во все эпохи, и сегодня скандинавы сохраняют этот тип в такой чистоте, которой нет больше нигде. В других областях, таких как Южная Россия, где черепа из древних курганов преимущественно представлены северным типом, или в средиземноморских странах и Индии, где данные лингвистики демонстрируют присутствие скандинавов, изначальный тип уступил место брахицефалам, или представителям средиземноморской расы. Следовательно, только на севере, где имелись подходящие условия, этот тип и возник.

История Скандинавии, как утверждают, развивалась без значительных потрясений и резких смен культур. С того времени, когда она впервые была заселена донеолитическими народами после отступления ледников, на ее территории не удается обнаружить следов завоевания извне или вторжения. В то же время именно север, а не Азия, был истинным officina gentium (местом происхождения племен). С начала письменной истории мы видим, как молодые народы — тевтоны, кимвры, готы, лангобарды, бургунды, норманны — устремлялись из холодных стран, чтобы завоевать и омолодить слабую Римскую империю. Формирование кельтов, римлян и греков должно рассматриваться в свете этой аналогии; вся предыстория заполнена свидетельствами успешного натиска на юг, восток и запад из индоевропейской прародины, расположенной среди северных снегов. Чтобы усилить свои аргументы, Пенка не смущался обращаться к мифам Гомера, цитируя его слова о киммерийцах, живущих в вечной тьме, и высоких лестригонах, над которыми никогда не заходит солнце. Он расценивал эти сведения как воспоминания греков об их арктической прародине.

Используя данные лингвистики, Пенка утверждал, что индоевропейская фонетическая система в наиболее чистом виде сохранилась в прагерманском языке.

Общий эффект этих аргументов, несмотря на преувеличения в некоторых второстепенных деталях, бесспорно, является очень мощным. Слабее всего эта теория аргументирована с точки зрения лингвистики. Тезис о том, что прагерманский язык является самым прямым потомком праиндоевропейского языка, весьма ненадежен; достаточно вспомнить о знаменитых звуковых изменениях, на которые уже указывали Фик, Тейлор и Бендер. Такие фонетические изменения подразумевают, что древние германцы в очень значительной степени были смешаны с неиндоевропейскими народами. Но чтобы избегнуть этого противоречия, можно вслед за де Мишели отделить индоевропейцев от жителей Северной Европы и вспомнить о том, что одним из наиболее чистых индоевропейских языков является тот, на котором все еще разговаривают литовцы. Но мало того что прагерманский язык явно деградировал с фонетической точки зрения, культура самых ранних обитателей Скандинавии не соответствует в полной мере тем сведениям, которые при помощи сравнительного языкознания мы можем получить о прародине и примитивной цивилизации индоевропейцев. Скандинавия по преимуществу является приморской страной, и самые ранние группы населения там жили на берегу моря и занимались ловом рыбы. В то же самое время аргумент о том, что море не упоминается в индоевропейском словаре, имеет сомнительную ценность, поскольку известно, что ранние индоевропейцы даже в приморских областях не особо разнообразили свою диету рыбой. Янтарь стали очень рано и повсеместно использовать по всему балтийскому побережью и на севере Германии, однако для него не существует обозначения в индоевропейских языках. Хотя присутствие лошади на севере в ранний период теперь можно считать доказанным, это была маленькая крепкая лесная лошадка, к которой эпитет «быстрая» едва ли применим. Поскольку, как кажется, у индоевропейцев было слово для обозначения меди, с этим металлом в Скандинавии познакомились позже, поэтому германисты считают, что расселение индоевропейцев началось еще в эпоху расцвета каменного века. Соответственно, профессор Коссинна склонен рассматривать ayos заимствованным словом, с которым индоевропейцы познакомились после начала своего расселения.

Фактически ученики и последователи Пенки имели тенденцию обходиться без помощи данных сравнительного языкознания, полагаясь на аргументы, которые кажутся им настолько убедительными, что другие просто оказываются ненужными. Они утверждают, что история всех индоевропейских народов началась из единого центра в Прибалтике, что это можно доказать при помощи археологии и что эта область является единственно возможным центром, из которого начали распространяться индоевропейские языки. Для проверки их утверждений удобно начать с системы профессора Густава Коссинны, которая может считаться в некоторых отношениях наиболее авторитетной. Я попытаюсь кратко сформулировать теорию, которую он начал обосновывать с таким глубоким знанием археологического материала, но я опущу массу второстепенных деталей, которые делают его труды сложными для восприятия дилетантами.

Когда отступление последних ледников сделало северную часть Европы пригодной для жилья, некоторые потомки палеолитических охотников на северного оленя продвинулись туда с территории Западной Европы. Около 10 000 года до н.э., по хронологии Коссинны, они обосновались на берегах ряда озер, заполнивших впадину, которая впоследствии стала Балтийским морем. Главные центры их культуры должны были располагаться в Скандинавии, но остатки культуры этих племен найдены от Голдернесса в Йоркшире до Латвии. Эти группы населения, названные Коссинной носителями доббертинской культуры, но больше известные в Англии под названием маглемозиан, были все еще только охотниками и рыбаками, подобно своим далеким предкам, жившим в палеолите. Подобно последним, они широко использовали кости и рога — причем обрабатывали эти материалы очень умело, — но они также использовали и крошечные осколки кремня, которые обычно называют микролитами, для оснащения гарпунов, а также для многих других целей. Они умели также из кремневых отщепов изготавливать топорики и наконечники копий — подобные орудия были неизвестны позднепалеолитическому населению Европы. Как короткоголовых, так и длинноголовых индивидуумов (последние были потомками высоких кроманьонцев Западной Европы) можно найти среди доббертинского населения. Коссинна считает их одновременно предками и индогерманцев (ариев), и финнов, предполагая, что они говорили на агглютинативном языке, от которого впоследствии произошли праиндоевропейский и прафинно-угорский языки.

Прошли столетия, побережье Северного моря опустилось, и соленая вода хлынула в древние озера, положив таким образом начало формированию Балтийского моря. В этот период, начинающийся, согласно Коссинне, около 6000 года до н.э., климат был теплее, чем сегодня; Европа тогда наслаждалась «климатическим оптимумом», и воды нового моря кишели рыбой. Новые и более благоприятные условия жизни повлекли за собой изменение обычаев древнего народа рыболовов. Более консервативный элемент, главным образом брахицефалы, держались возле пресной воды и продолжали использовать, хотя и с небольшими модификациями, костяную индустрию культуры маглемозе-доббертин. Эти косторезы, которые теперь начали распространяться и в восточном направлении, получили от Коссинны наименование «протофиннов», то есть предков финнов. Более восприимчивая к новшествам часть населения Скандинавии, главным образом долихоцефалы, использовала в своих интересах обильную добычу, которую можно было извлечь из теплой соленой воды, и стала жить в прибрежной зоне. Именно эта часть населения, которую Коссинна называет носителями эллербекской культуры, создала хорошо известную культуру датских мусорных куч, в которой искусство обработки кремня получило особое развитие. В конечном итоге они изобрели керамику, одомашнили некоторых местных животных и начали культивировать дикие злаки. Некоторые группы их становились поселенцами Британии и Северной Франции, куда они принесли культуру, широко применявшую кремень и получившую название кампанская. Другие переселенцы отправились в восточном направлении, заселив территорию Литвы, Польши и Волынь. Коссинна считает, что они даже достигли Месопотамии, где стали известны как шумеры, так что предполагаемая близость между шумерским и индоевропейским языками наконец получает свое объяснение. Ни один из этих народов все же не был индоевропейским — Коссинна называет их протоиндогерманцами, — но они были на пути к тому, чтобы стать индоевропейцами.

Те же, что остались дома, в Скандинавии, также сделали существенный шаг вперед в своем развитии, когда начали полировать кремневые топоры. Что представляла собой культура неразделенных индогерманцев, мы не будем обсуждать. Они занялись земледелием и скотоводством около 4500 года до н.э. (по хронологии Коссинны), могли полировать кремень, но у них не было орудий из металла. Однако период индогерманской общности не продлился долго. Около 4000 года до н.э. «расселина, которой суждено было пройти между языками групп сатем и кентум, разъединила народы». Те, которые произносили k как s, оправились в южном направлении через Силезию и создали дунайскую культуру, которую мы рассматривали в главе 6. Они теперь стали южными индогерманцами. В Венгрии они обнаружили и начали эксплуатировать местные медные рудники, создавая среди прочих вещей своеобразные боевые топоры. В конечном итоге топоры подобного типа проникли и на Кавказ. Кроме того, культуры расписной керамики в Трансильвании и на Украине испытали на себе влияние расселявшихся в восточном направлении южных индогерманцев долины Дуная. Но они были вынуждены уступить свои территории продвигавшимся вперед индогерманцам севера; народы группы сатем были вытеснены с территории Украины и вынуждены были переселиться в Грецию, где они стали известны как фракийцы и даже создали минойскую цивилизацию. В это же самое время другая их часть направилась в восточном направлении и принесла с собой расписную керамику в Анау и Сузы.

Тем временем та часть населения, которая осталась дома, на побережье Балтийского и Северного морей, и которую теперь принято называть северными индогерманцами (Nordindogermanen), освоила искусство возведения дольменов, которое проникло в Скандинавию через Ирландию из Испании. А затем начался период быстрого прогресса во всех областях и экспансии во всех направлениях. Северные индогерманцы, ставшие теперь воинами, скотоводами, земледельцами и мореплавателями, волна за волной отправлялись на завоевание новых территорий.

Перед тем как углубиться в рассмотрение этих колонизационных потоков, которые профессор Коссинна детально рассмотрел в своих ранних работах, но не уделил должного внимания в своей последней монографии, мы должны сделать паузу, чтобы рассмотреть некоторые пункты его теории. Вопрос об эволюции раннего населения, занятого собирательством продовольствия, может быть рассмотрен позднее: происхождение культуры маглемозе следует искать скорее на юге или на юго-востоке Европы, чем на западе континента; геологические даты, принятые нашим автором, представляются слишком завышенными; ссылка на шумеров является ничем не обоснованной спекуляцией, а спонтанное возникновение сельского хозяйства на берегах Балтийского моря кажется маловероятным. Но никто из тех, кто читал предыдущие страницы этой книги, не может согласиться с его точкой зрения, что происхождение культуры долины Дуная связано со Скандинавией. Однако немецкий профессор рассматривает эту гипотезу как аксиому, не требующую никаких доказательств. «Вплоть до сегодняшнего дня, — пишет он, — мы не преуспели в установлении методами археологии связей между северными и южными индогерманскими культурами в том смысле, чтобы можно было проследить процесс разделения между первыми и вторыми, а также продемонстрировать наличие между ними единства. Это является досадным упущением в интерпретации археологического материала».

Мы ранее уже показали, что происхождение расписной керамики с территории Украины нельзя напрямую связать с долиной Дуная. Идея относительно того, что минойская цивилизация была основана варварами, пришедшими из Фракии, является фантазией, которая не нуждается ни в каких опровержениях в англоязычных странах. И даже если согласиться с явно неправдоподобными датами, которые Коссинна предлагает для севера, все равно все его попытки доказать происхождение расписной керамики Элама и Месопотамии из Юго-Восточной Европы представляют собой явную хронологическую нелепость. Все это означает, что южные индогерманцы Коссинны должны быть устранены из схемы германистов. И со всем должным уважением к этому исследователю я утверждал бы, что они там вообще не нужны. Однако и другие германисты, помимо берлинского профессора, придерживаются подобных взглядов. Шлиц утверждает, что даже самые ранние носители дунайской культуры были северянами; Шмидт, Шушхардт и Вильке связывают происхождение расписной керамики Юго-Восточной Европы с лишенной росписи керамикой дунайской культуры и называют ее создателей фракийцами.

Тем не менее, хотя мы и должны отказаться от отождествления носителей дунайской культуры с южными индогерманцами и от теории их скандинавского происхождения, остается множество вероятных или, по крайней мере, предполагаемых переселений с Севера, с которыми при необходимости можно связать распространение языков сатем и кентум. Утверждения профессора Коссинны относительно северных индогерманцев представляются более обоснованными. Группы переселенцев, которые он прослеживает, могли быть если и не северными индогерманцами, то, по крайней мере, индоевропейцами. В отношении этих переселений между исследователями намного больше согласия; для областей, удаленных от Германии, можно сослаться на труды Аберга, Козловски, Менгига и Талльгрена. Эти исследователи хотя и расходятся с Коссинной в некоторых деталях, тем не менее сходятся с ним в главном. В дальнейшем я попытаюсь изложить обобщенную картину выводов школы германистов.

Мы действительно находим в то время на берегах Балтийского и Северного морей примитивное население культуры мусорных куч, жившее на территории Дании, Швеции и Норвегии, а также остатки современного им населения культуры маглемозе-доббертин, обитавшего на берегах пресноводных озер. Даже если допустить, что население культуры мусорных куч сделало первые шаги в освоении земледелия и приручении животных, оно все же находилось на крайне низкой ступени развития и держалось в основном прибрежной полосы. Несколько разрозненных групп, возможно, переселились на юг, но в целом первозданный лес представлял для них непреодолимый барьер, окружавший их крохотный мирок на побережье Балтики.

Туда прибывали гости с моря, приплывавшие с юго-запада, которые, возможно, искали здесь месторождения янтаря. Как отмечает профессор Коссинна, вновь прибывшие не могли быть очень многочисленными, но для простых рыбаков они казались героями. Пришельцы, возможно, даже основали на этих холодных берегах свои династии, представители которых требовали для себя божественных почестей и считались потомками бога Солнца, в чем нас пытается уверить Перри, хотя на самом деле они вскоре были ассимилированы местным населением. В любом случае не вызывает сомнения, что мореплаватели с Запада принесли с собой в Скандинавию культ мертвых, с которым ассоциируется мегалитическая погребальная архитектура — первые простые дольмены, а затем и более претенциозные конструкции. С их же влиянием, по моему мнению, следует связать внезапное усовершенствование орудий труда и переход к регулярным занятиям земледелием и скотоводством.

Впитав в себя эти достижения духовной и материальной культуры, население прибрежной зоны начало расселяться в глубь материка, чтобы найти новые земли для пашни и пастбищ. Еще до 3000 года до н.э., по завышенной хронологии Коссинны, первые переселенцы начали распространяться на запад вдоль побережья Северного моря вплоть до Зюйдер-Зе, возводя вдоль всего своего пути дольмены, а затем, убедившись в бесплодии местных земель, устремились на юг. Восточнее их более предприимчивые группы населения, гоня перед собой стада, пересекли Вислу. Некоторые из них отправились в Галицию, некоторые повернули на запад и достигли Силезии через Познань. Эта группа переселенцев, однако, не строила мегалитов, но хоронила своих умерших в отдельных маленьких каменных гробницах. В верховьях Одера они встретились с земледельцами дунайской культуры. Иногда они истребляли последних и селились на их землях: в Ношшвице (Нижняя Силезия) деревня «северян», состоявшая из прямоугольных зданий, была построена на руинах поселения «дунайцев». В другом месте они смешались с «дунайцами»; на большом некрополе в Йорданшмюле (Верхняя Силезия) погребения северян и носителей Дунайской культуры II расположены рядом. Но «дунайцы», с которыми мигранты здесь смешались, не были простыми крестьянами первого периода, это был уже более развитый народ, который оставил после себя погребения с черепами, присущими северному типу, что мы можем наблюдать в Ленгиеле (Венгрия). Должны ли мы искать происхождение этой группы населения в Силезии и выводить отсюда северный элемент, найденный в Венгрии? Это было бы смелым шагом, и археологи из Силезии, Богемии и Моравии пока не готовы его сделать.

В любом случае тот же самый поток переселенцев с севера, который достиг Силезии, проследовал далее курсом на запад в сторону Эльбы и Заале, где они встретились с другими потоками; все это время они двигались на юг по направлению к Центральной Германии. После себя они оставили мегалитические гробницы и керамику северного типа, которые повсеместно охватывают север Германии и проникают далее на юг по течению Эльбы и Заале. Однако необходимо помнить, что северные культуры в Германии являются отнюдь не однородными. Некоторые народы устраивали коллективные захоронения в мегалитических гробницах, другие на постоянных кладбищах в отдельных могилах; разнообразие типов керамики вызывает изумление; встречаются как длинно-, так и короткоголовые черепа. Создается впечатление, что эти народы возникли в результате постоянного смешивания отдельных родов или племенных групп. Им часто приходилось воевать, находки образцов каменного оружия не поддаются исчислению. Но существование регулярных торговых отношений между различными группами засвидетельствовано распространением янтаря и других предметов потребления.

Здесь мы должны сделать небольшое отступление, чтобы исследовать загадочные явления в самом сердце всей этой мешанины, непосредственно в Скандинавии. На ее территории, особенно в Дании, можно выделить не менее трех различных культур. Сперва сюда прибыли потомки доббертинцев (или эллербекцев), жившие в Норвегии и внутренних частях Швеции, которых пока не затронула своим влиянием цивилизация строителей мегалитов и которые занимались собирательством и охотой, используя при этом орудия из кости и сланца. Затем на побережье появились строители мегалитических гробниц, которые, как мы видели, стали распространяться в южном направлении. Третья группа весьма отличалась от двух предыдущих. В отличие от строителей мегалитов, которые устраивали коллективные захоронения, где члены одного семейства или племени хоронились вместе в течение нескольких поколений, и в отличие от собирателей, у которых, как кажется, вообще не было четко установленных погребальных обрядов, представители третьей культуры хоронили своих покойников каждого в отдельной могиле. Изнутри ее обкладывали камнями, а сверху насыпали курган. Наиболее древние из этих могил в Ютландии синхронны дольменам на побережье и часто содержат похожий погребальный инвентарь. В последующий период отдельные могилы составляют изолированную группу памятников. Не только их форма, но также и погребальный инвентарь — керамика, украшенная отпечатками шнура, навершия булав сфероидальной формы, специфические типы каменных топоров и специальные виды украшений — совершенно отличаются от тех, что встречаются в современных им коллективных могилах — мегалитах. Кроме того, эти отдельные могилы занимают всю внутреннюю часть Ютландии, что также отличает их от мегалитов. Нет сомнения в том, что они принадлежат отличному от строителей мегалитов и воинственному народу — мы можем назвать их культурой носителей боевых топоров, — который остановил расширение строителей мегалитов в этом направлении и который в значительной степени жил за счет дани, собираемой со своих прибрежных соседей.

Кто эти люди? Коссинна говорит, что они были потомками «протофиннов» доббертинской культуры, которые подверглись индогерманизации. Возник ли этот воинственный народ под влиянием недовольных побочных династий «архаичной (мегалитической) цивилизации» на побережье, как это описывает Перри, и как это соотносится с «индогерманизацией» Коссинны? Или же воинственные пришельцы прибыли из внутренних областей континента, как это предполагают Софус Мюллер, Кнут Стьерна и Нордманн? Представителей этой культуры можно также встретить в Тюрингии, на юге Швеции и в Финляндии. Группа курганов в Тюрингии расположена на холмах, тянущихся вдоль дороги и возвышающихся над соляными копями в Заале и над «янтарной дорогой» по Эльбе. Создается впечатление, что их строители брали пошлину за торговлю в Центральной Германии, точно так же как и их родственники в Ютландии делали то же самое за торговлю в прибрежной зоне. Курганы в Тюрингии скрывают могилы точно такой же формы, как и в Ютландии, и содержат аналогичный погребальный инвентарь — керамику со шнуровым орнаментом, каменные топоры и навершия булав сфероидальной формы. Меньше аналогий удается обнаружить как между погребениями с боевыми топорами в Швеции и Финляндии и погребениями в Ютландии и Тюрингии, так и между собой. Мы использовали слово «аналогии» намеренно, поскольку чрезвычайно трудно доказать происхождение одной группы непосредственно от другой.

Кто эти люди? Коссинна говорит, что они были потомками «протофиннов» доббертинской культуры, которые подверглись индогерманизации. Возник ли этот воинственный народ под влиянием недовольных побочных династий «архаичной (мегалитической) цивилизации» на побережье, как это описывает Перри, и как это соотносится с «индогерманизацией» Коссинны? Или же воинственные пришельцы прибыли из внутренних областей континента, как это предполагают Софус Мюллер, Кнут Стьерна и Нордманн? Представителей этой культуры можно также встретить в Тюрингии, на юге Швеции и в Финляндии. Группа курганов в Тюрингии расположена на холмах, тянущихся вдоль дороги и возвышающихся над соляными копями в Заале и над «янтарной дорогой» по Эльбе. Создается впечатление, что их строители брали пошлину за торговлю в Центральной Германии, точно так же как и их родственники в Ютландии делали то же самое за торговлю в прибрежной зоне. Курганы в Тюрингии скрывают могилы точно такой же формы, как и в Ютландии, и содержат аналогичный погребальный инвентарь — керамику со шнуровым орнаментом, каменные топоры и навершия булав сфероидальной формы. Меньше аналогий удается обнаружить как между погребениями с боевыми топорами в Швеции и Финляндии и погребениями в Ютландии и Тюрингии, так и между собой. Мы использовали слово «аналогии» намеренно, поскольку чрезвычайно трудно доказать происхождение одной группы непосредственно от другой.

Таким образом, можно сделать вывод, что происхождение народа боевых топоров является для германистов ключевым вопросом. По их мнению, не только черепа из курганов Тюрингии являются типично скандинавскими, но именно с народом боевых топоров связано несколько культур, которые могут быть идентифицированы как индоевропейские. Носители культуры круглых курганов Британии и протокельты, погребенные в курганах бронзового века Баварии, являются прямыми потомками народа боевых топоров из Тюрингии, представители которого лежат под курганами каменного века в долине Рейна; то же самое можно сказать о Скандинавии и севере Германии, где существовала цивилизация отдельных могил, которая в конечном счете становится доминирующей и поглощает культуру мегалитов и рыболовов так, что их дальнейшие следы проследить не удается. На мгновение, однако, мы согласимся с доктриной Коссинны о местных корнях этой культуры в Ютландии и рассмотрим культуры боевых топоров Тюрингии, Швеции и Финляндии как полученные оттуда. С этим предположением мы можем проследить более близко распространение нескольких волн скандинавских племен.

Шумные отряды, которые продвигались на юг через Центральную Германию, поначалу не проникали к югу от высот вокруг Магдебурга; далее на юг жили земледельцы дунайской культуры. Однако пришло время, когда грубые скандинавы вторглись в долину Дуная. Поначалу процесс проникновения шел медленно, и отдельные семейства или группы принимались в состав общин «дунайцев». Подобным образом можно объяснить присутствие подлинных скандинавов среди «дунайцев», когда они в относительно поздний период заселили Рейнскую область из Тюрингии. Но в конечном итоге варвары с Севера напали на общины крестьян и подчинили их себе — мы уже описывали этот процесс. И даже еще до того, как центральный клин переселенцев пересек границу дунайской культуры на Эльбе и Заале, более восточная группа захватчиков, которых мы оставили в Силезии несколькими страницами ранее, продвинулась на юг, в Моравию и на запад, к Эльбе. Некоторые из этих переселенцев, должно быть, достигли восточных склонов Альп; каменные боевые топоры, типа тех, которые были найдены на приозерных поселениях Австрии и на сухопутных поселениях Баварии, были найдены в плитовых гробницах Галиции. Другая часть этой же самой группы, как мы уже видели, проследовала в восточном направлении, в Галицию и далее за ее пределы.

Вторая волна переселенцев проникла еще дальше в глубь Юго-Восточной Европы. Начав свой путь из Дании или из Центральной Германии, как полагал Коссинна, они проникают в долину Днестра и на Украину, возможно, что они даже достигли Кавказа; свидетельствами этого вторжения являются в первую очередь так называемые шаровидные амфоры. Подобные сосуды из Восточной Галиции и Украины идентичны по форме орнаментации тем, которые были найдены в Центральной Германии. Тем же самым мигрирующим скандинавским ордам Коссинна приписывает возведение мегалитических гробниц, найденных между Одером и Вислой, а также дольмены побережья Черного моря. Можно не сомневаться, что некая связь между кавказскими дольменами и одним из вариантов скандинавской мегалитической культуры все же существует; два специфических двойных дольмена на Кубани и на Кавказе идентичны по форме дольмену в Баальберге, что в долине Заале, во всех случаях они содержат те же самые типы сосудов. Хотя кавказские гробницы содержали и вещи из металла, которые обнаруживают явное месопотамское влияние, нет ничего невероятного в том, что они могли быть построены по приказу некоего скандинавского вождя из Германии. И позже подобные своеобразные мегалитические гробницы сооружались к югу от Кавказа, на Каспийском побережье. Здесь мог бы появиться авангард скандинавских воинов, продвигавшихся в сторону Ирана, чтобы стать там индоиранцами.

Еще обширнее была территория расселения кочевых воинов, которые хоронили своих умерших в отдельных могилах под курганами, снабжая их украшенными шнуровым орнаментом сосудами. В западном направлении они распространились от Тюрингии до долины Рейна, где заняли господствующее положение среди населения холмов. Смешавшись со «следопытами», они вторглись в Британию, как это сделали носители культуры круглых курганов, в то время как другие, оставшиеся в долине Рейна, начали сжигать своих умерших сородичей. Они вторгаются на территорию Швейцарии со своими боевыми топорами и с украшенной шнуровым орнаментом керамикой, а в горной местности на юге Германии формируют ядро культуры строителей курганов бронзового века, от которых позднее могла произойти галльштатская цивилизация. Этот же народ достиг побережья Северного моря в каменном веке и там заменил мегалитическую культуру Голландии на свою собственную. Далее к югу мы уже видели, как вторая волна скандинавов, завоевавшая земледельцев дунайской культуры, принесла с собой украшенную шнуровым орнаментом керамику в Моравию и Богемию; наличие такой же керамики в Венгрии и Трансильвании свидетельствует о том, что эти же группы пришельцев проникли сюда с севера и юго-востока.

В восточном направлении народ боевых топоров продвинулся еще дальше, в Южную Россию, где он представлял собой третью волну индогерманских переселенцев. Коссинна проследил их путь к Черному морю и Дону; курганы там содержат каменные топоры и сосуды, украшенные отпечатками шнура, точно так же как и в Ютландии или Тюрингии, а физический тип пришельцев был истинно скандинавским. Кремневые кельты и каменные топоры, которые неожиданно появляются среди носителей культуры расписной керамики Болгарии, могли быть занесены туда этими же самыми переселенцами. Аберг выводит происхождение церемониального оружия владык Трои от датских топоров через посредство типов, получивших распространение в Южной России (не вызывает сомнения, что топоры, найденные в Трое, явно восточноевропейского типа, близкородственные типам из Силезии).

Еще одно переселение было прослежено профессором Талльгреном, который считает странников индогерманцами, хотя Коссинна называет их «финнами». В долине Верхней Волги имеется несколько некрополей, состоящих из отдельных могил, выложенных камнями, точно так же как и могилы в Ютландии. Они содержат кремневые кельты, ожерелья из зубов, сосуды, формы которых не очень отличаются от таковых же из шведских погребений носителей культуры боевых топоров, которых Талльгрен теперь рассматривает как выходцев из Дании. Эту цивилизацию называют фатьяновской культурой. Согласно профессору Талльгрену, она возникла вследствие продвижения воинственных племен из Скандинавии, возможно, через Восточную Пруссию или Финляндию (где культуры боевых топоров также известны) в Центральную Россию. В данном районе этот автор не находит продолжения фатьяновской культуры, но на Кавказе, в медном веке Кубани, она могла бы получить дальнейшее развитие. Не вызывает сомнения, что сокровища кубанских могил попали туда из Месопотамии, но, вероятно, и не только оттуда. Талльгрен пишет: «Как и во время великих переселений первых столетий нашей эры, северные варвары заняли троны восточных правителей и спрятали в своих могилах награбленные сокровища». В таком случае мы имели бы дело с потоком северных индоевропейцев, который встретился с другим потоком, идущим через степи, но на этот раз в сторону Древнего Востока, где они появились как правители Митанни, хетты, персы и индусы.

Наконец, в Скандинавии и на севере Германии цивилизация бронзового века, которая должна была принадлежать древним германцам, является прямым потомком местной цивилизации каменного века, оплодотворенной торговлей с Британией, Богемией, Венгрией и Италией, однако развивавшейся без смены населения и культуры.

Итак, перед нами схематическая картина расширения скандинавской цивилизации и основного ее этнического компонента из Скандинавии и Германии. События доисторического прошлого предшествуют эпохе Великого переселения народов первых столетий нашей эры. Но эти переселенцы, которые стремились к центрам древней культуры и завоевали их в конце каменного века, еще не были германцами, их можно рассматривать как индогерманцев, индоевропейцев. Куда бы они ни последовали в своих странствиях, в конечном итоге они появляются под названиями кельтов, италиков, эллинов и индоиранцев. Что касается финнов, лингвистические связи которых с индоевропейцами являются существенной частью теории Пенки и Коссинны, их культуру легко идентифицировать. От Норвегии до Урала протянулась довольно архаичная неолитическая культура, для которой характерны орудия труда из кости или их имитации из сланца, круглодонные горшки и натуралистическая лепная пластика. Характерные черты материальной культуры свидетельствуют о родстве ее создателей с носителями культуры маглемозе-доббертин и, следовательно, об их западном происхождении. Но, ограниченное лесами и болотами сурового севера, это население задержалось в своем развитии и долго оставалось на стадии собирательства, несмотря на наличие меновой торговли и контактов с народом боевых топоров. Эти примитивные охотники вполне могут быть предками саамов и финнов, хотя последние превратились в отдельный народ гораздо позже, и произошло это в Приуралье. Таким образом, связи финнов с индоевропейцами нашли бы свое удовлетворительное объяснение. Мы должны и далее иметь возможность отвечать на возражения, высказанные де Мишели и другими исследователями против гипотезы о северной (или восточной) европейской колыбели индоевропейцев. «Почему, — спрашивают они, — мы приписываем особые достоинства скандинавской расе и ее арийской речи, если финны при этом не были индоевропеизированы?» Мы могли бы на это ответить: поскольку финны были оттеснены в неприветливые леса и болота, то ни эти приполярные области, ни их дикие жители не вызывали никакого интереса у индоевропейцев, которые предпочли наслаждаться плодами труда других, освоивших для себя непроходимую лесистую местность.

Таким образом, получается, что доктрина германистов представляет собой наиболее всеохватывающий и последовательный синтез истории индоевропейских народов. Это единственная доктрина, которая опирается на объединенные результаты последних археологических исследований и данных филологии. В то же самое время это один из самых достоверных и конечно же самый сжатый очерк развития европейской цивилизации, который когда-либо был представлен на обсуждение. Действительно, если она сможет доказать свою состоятельность и в свете данных этнологии и археологии, ее, вероятно, и нужно будет считать самым достоверным решением индоевропейской проблемы. В этом отношении, однако, она пока уязвима для критики. Некоторые из возражений имеют чисто технический характер; для знакомства с ними я отсылаю читателя к своей книге «Рассвет европейской цивилизации». Здесь я вынужден ограничиться только изложением некоторых самых общих положений.

Во-первых, в сфере этнологии основания этой теории не столь устойчивы, как можно было бы желать. Черепа, на которые ссылается Коссинна, чтобы доказать скандинавское происхождение носителей культуры маглемозе-доббертин, точно не датированы; в любом случае скандинавская раса вряд ли могла произойти от западной ветви кроманьонцев — ее предки жили в Восточной или Центральной Европе. Тем не менее нельзя исключать того, что своего рода протоскандинавский элемент присутствовал на севере в эпоху существования культуры маглемозе и более поздней культуры мусорных куч, как это было на заключительной стадии каменного века в Южной Германии. С другой стороны, тела погребенных в ранних дольменах принадлежат, согласно Карлу Ферсту, индивидуумам, которые хотя и были долихоцефалами, однако были низкого роста, то есть являлись представителями той же самой евроафриканской расы, которая строила дольмены в Западной Европе и длинные курганы в Британии.

Во-вторых, происхождение археологических культур Дании и Скандинавии в эпоху строительства ранних дольменов нельзя связать только с влиянием культур Запада и Юго-Запада или же объяснить их появление как результат местного и спонтанного развития. Керамика, особенно своеобразные небольшие фляги с глиняным ободком, или воротником, вокруг горлышка, боевые топоры и другие предметы, найденные в дольменах, не имеют прототипов в царстве мегалитической культуры далее к югу и на запад. В то же самое время последующее развитие производящих способов хозяйства и усовершенствование орудий труда в Швеции, Дании и на севере Германии шло намного быстрее, чем в тех областях Франции и Испании, где жили носители мегалитической культуры. Но если вещи, находимые в скандинавских дольменах, не могут считаться привезенными с Запада или же появившимися под влиянием существовавших там культур, то с еще меньшим основанием их можно рассматривать как результат местного развития культуры мусорных куч; продолжение последней следует искать в культуре «свайных поселений» Южной Швеции, принадлежавших отсталому населению, занимавшемуся собирательством и охотой. Присущие им формы керамики действительно продолжают традиции носителей культуры мусорных куч, в то время как она не имеет ничего общего с керамикой строителей дольменов и населения, хоронившего своих покойников в отдельных могилах.

Софус Мюллер высказал предположение, что сосуды своеобразной формы, типа фляг с налепом вокруг горла, найденные в датских дольменах, происхождение которых пока не поддается объяснению, попали туда с юго-востока. В Силезии и Галиции они встречаются довольно часто, и их находят в отдельных могилах, иногда совместно со шлифованными каменными топорами того же типа, который находят и в датских дольменах. Разве мы не могли бы рассматривать такие предметы из дольменов как результат заимствования у народа, который хоронил своих умерших в отдельных могилах?

В-третьих, в связи с культурой отдельных погребений в Дании возникает очень серьезный вопрос. Коссинна, как мы уже говорили, приписывает ее потомкам местного «дофинского» населения, жившего здесь со времен, предшествовавших самым древним дольменам. Не все скандинавские археологи согласны с подобным объяснением, поскольку самые древние отдельные погребения современны погребениям в дольменах. Но когда мы углубляемся в прошлое, в эпоху мегалитов, большинство компетентных исследователей, таких как Софус Мюллер, Кнут Стъерна и Нордманн, признают факт вторжения народа боевых топоров, отдельные могилы которого занимают внутренние области Ютландии, исключая коллективные погребения в мегалитах. В отношении подобных могил носителей культуры боевых топоров в Финляндии у нас нет оснований сомневаться, что они принадлежали пришельцам, то же самое мы можем предположить и в отношении соответствующих погребений в Швеции. Все это крайне плохо согласуется с гипотезой Коссинны: то же самое «дофинское» население, которому он приписывает датские погребения, присутствовало также в Финляндии и в Швеции, однако там оно не превратилось в народ боевых топоров, а было им покорено.

Если мы признаем наличие пришельцев даже в Дании, то где мы тогда должны искать их родину и отправную точку их миграций? Некоторые исследователи могли бы указать на Тюрингию. Но курганы Тюрингии с украшенной шнуровым орнаментом керамикой являются скорее синхронными, чем более ранними, культуре отдельных погребений в Дании. Не доказано и местное происхождение культуры Тюрингии, хотя Готце, Шлиц и Шушхардт думают иначе; создается впечатление, что она также была создана пришельцами, вероятно частью того же самого населения, которое вторглось в Данию. Но если признать это предположение верным, то оно является фатальным не только для основной части теории Коссинны, но и в целом для идеи скандинавского происхождения индоевропейцев, поскольку с носителями культуры отдельных захоронений и странников с боевыми топорами (но только не со строителями мегалитов) можно связать происхождение индоевропейцев. Это верно не только в отношении протокельтов юго-запада Германии, но и непосредственно в отношении прагерманцев, поскольку именно им принадлежала культура отдельных погребений, которая в конечном итоге стала доминировать в Скандинавии к началу бронзового века.

Наконец, имеются очень серьезные хронологические препятствия, чтобы рассматривать боевые топоры Трои и Венгрии (которые казались нам основным «индоевропейским» элементом) в качестве потомков боевых топоров из Дании или Тюрингии. С точки зрения раздутой хронологии Коссинны здесь действительно не возникало никаких противоречий, но его хронология не имеет под собой надежных оснований и в конечном итоге ведет к результатам, очень невыгодным для скандинавских народов, которые он так желал возвеличить. С другой стороны, те даты, которые удается установить на основании импортных вещей, проникавших в долину Дуная и в Британию из бассейна Эгеиды, свидетельствуют о том, что датские дольмены возникли незадолго до 2600 года до н.э., а самые ранние мегалитические гробницы, с которыми первая волна экспансии культуры боевых топоров должна была совпасть, начали возводить около 2200 года до н.э. Совершенно ясно, что выходцы из Скандинавии не могли достичь Трои ранее 2200 года до н.э.

Вполне понятно, что эти возражения не являются непреодолимыми препятствиями. Они могут быть вполне устранены в результате дальнейших исследований, и в этом случае теория германистов, вероятно, стала бы приемлемой. Но пока мы имеем полное право искать объяснение загадок за пределами Скандинавии и, таким образом, искать колыбель индоевропейских народов там, где сведения о ней будут лучше согласовываться с данными сравнительного языкознания. Действительно, вызывают удивление несоответствия между той картиной индоевропейской культуры, которую мы нарисовали в главе 4, и той, которая вырисовывается на основании изучения древностей Скандинавии. Мы вновь возвращаемся к гипотезе, впервые представленной на обсуждение, очень осторожно, профессором Дж.Л. Майрсом, и развитой позднее Гарольдом Пиком. Мы предлагаем проследить все восточные и юго-восточные переселения народов и сделать это на принципах Коссинны и Талльгрена, изложенных в данной главе. Затем, пользуясь намеком Софуса Мюллера, попытаться вывести происхождение народа боевых топоров севера, который, очевидно, был индоевропейским, с юга России.

Гордон Чайлд. "Арийцы. Основатели европейской цивилизации". Москва. Центрполиграф 2005г.

Нашенские оне, нутром чую :)

Благодарю за материал, я прочитал с удовольствие один раз, но надо еще разок отдельные места для усвоения и с картой в руках.

Вики такую карту распространения культуры боевых топоров нам рисует:

еще бы пояснения были... :)

и фэнтези и фантастика

Нашел мифологический аспект погребения :)

А. А. ХЛЕВОВ. ПРЕДВЕСТНИКИ ВИКИНГОВ

...Существующая наряду с этим обрядом традиция погребения в корабле на морских волнах, но дополненная кремацией, описана – как прототип погребения на суше – в "Младшей Эдде":

Асы же подняли тело Бальдра и перенесли к морю. Хрингхорни звалась ладья Бальдра, что всех кораблей больше. Боги хотели спустить ее в море и зажечь на ней погребальной костер. Но ладья не трогалась с места. Тогда послали в Страну Великанов за великаншей по имени Хюрроккин. Когда она приехала – верхом на волке, а поводьями ей служили змеи – и соскочила наземь, Один позвал четырех берсерков подержать ее коня, но те не могли его удержать, пока не свалили. Тут Хюрроккин подошла к носу ладьи и сдвинула ее с первого же толчка, так что с катков посыпались искры, и вся земля задрожала. Тогда Тор разгневался и схватился за молот. Он разбил бы ей череп, но все боги просили пощадить ее.

Потом тело Бальдра перенесли на ладью, и лишь увидела это жена его Наина, дочь Непа, у нее разорвалось от горя сердце, и она умерла. Ее положили на костер и зажгли его. Тор встал рядом и освятил костер молотом Мьелльнир. А у ног его пробегал некий карлик по имени Лит, и Тор пихнул его ногою в костер, и он сгорел.

Множество разного народу сошлось у костра. Сперва надо поведать об Одине и что с ним была Фригг и валькирии и его вороны. А Фрейр ехал в колеснице, запряженной вепрем Золотая Щетина, или Страшный Клык. Хеймдалль ехал верхом на коне Золотая Челка, Фрейя же правила своими кошками. Пришел туда и великий народ инеистых исполинов и горных великанов. Один положил на костер золотое кольцо Драупнир. Есть у этого кольца с тех пор свойство; каждую девятую ночь капает из него по восьми колец такого же веса. Коня Бальдра взвели на костер во всей сбруе ("Младшая Эдда", 83-84).

Наряду с общим и древнейшим обычаем подкурганного погребения мы встречаем и еще одно свидетельство связи с морем как неотъемлемой составной погребального ритуала:

"Один ввел в своей стране те законы, которые были раньше у Асов. Он постановил, что всех умерших надо сжигать на костре вместе с их имуществом. Он сказал, что каждый должен прийти в Вальхаллу с тем добром, которое было с ним на костре, и пользоваться тем, что он сам закопал в землю. А пепел надо бросать в море или зарывать в землю, а в память о знатных людях надо насыпать курган, а по всем стоящим людям надо ставить надгробный камень" ("Сага об Инглингах", 8).

И, конечно же, классическим для Скандинавии является описание погребения шведского конунга Хаки:

"Хаки конунг был так тяжело ранен, что, как он понимал, ему оставалось недолго жить. Он велел нагрузить свою боевую ладью мертвецами и оружием и пустить ее в море. Он велел затем закрепить кормило, поднять парус и развести на ладье костер из смолистых дров. Ветер дул с берега. Хаки был при смерти или уже мертв, когда его положили на костер. Пылающая ладья поплыла в море, и долго жила слава о смерти Хаки" ("Сага об Инглингах", 23).

Столь подробная акцентуация демонстрирует, что обычай погребения в ладье на волнах моря или океана был не только важной составной общего комплекса погребальных обрядов, задолго до эпохи викингов, но и применялся к высшему звену иерархии общества – конунгам, на которых проецировался авторитет асов, точно таким же путем долженствующих отправляться в царство мертвых. Очевидно, что этот обряд должен быть признан если не наиболее почетным, то, несомненно, входящим в ограниченное число таковых.

Однако археология – воистину "искусство возможного". Проблема заключается в том, что отследить материальные следы такого погребения на практике не представляется возможным. Между тем мы имеем все основания быть уверенными в том, что многие наиболее значительные властители земель Севера ушли в Вальхаллу именно этим путем. Какие именно тайны унесли с собой их ладьи – знать нам не дано. Этот вопрос остается одной из многочисленных загадок раннесредневековой Скандинавии...